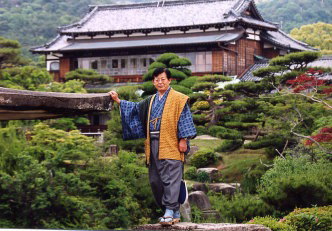

毛利邸庭園(防府市) 旧防長藩主毛利氏により、建てられたもので邸宅の一部は毛利博物館として、毛利元就ゆかりの品をはじめ、国宝を含む約2万点の宝物を所蔵、展示している。

|

|

|

| 総桧造りの表門 |

|

邸宅は総ヒノキ造りの壮大な建築。 |

たばこ

タバコ畑

戦後は各地で見られたタバコの生産だが、

現在は殆ど見られなくなった。

|

→観音水車

(でかまるくん)

山口県美川町

岩屋川に架かる直径12メートルの巨大水車。

できた当時は大きさ日本一。

国内最大級の水車を利用してそばをひいています。

豪雨にみまわれ、着物はびしょ濡れになりました。 |

|

禁煙をお考えの方は

禁煙(禁煙補助剤ニコチネルTTSで)出来ました。 |

|

|

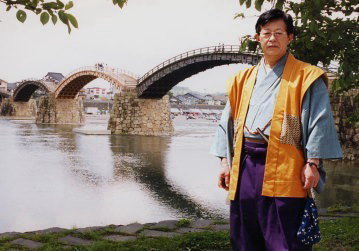

岩国 中国地方8カ国の領主となった毛利氏は1600年関が原の合戦後、防長2カ国に減封され、出雲の月山富田城(12万石)にあった吉川家も岩国3万石に転封された。初代藩主吉川広家は毛利元就の次男元春の3男。以降13代270年間、毛利家の支藩として栄えた。

|

|

|

昌明館門

吉川家800年に伝来する貴重な資料が公開され

いる吉川資料館。 |

城下町を流れる清流錦川には幾度も架橋がなされた。しかし増水時には、橋はことごとく流された。第3代藩主は、錦川に小島の様な橋台を造り、そこに頑丈なアーチ型の錦帯橋を完成された。平成の架替中(16年3月まで) |

|

佐々木小次郎の燕返しの剣 佐々木小次郎の燕返しの剣

岩国城を望む吉川公園にて

(小次郎は岩国で生まれ、ここの柳を相手に燕返しの剣を会得した。) |

|

防府市(周防の国の国府が置かれたことから防府と

呼ばれる)大平山頂より瀬戸内海を望む(大津島、

粭島、祝島、姫島、そして遠くには佐多岬と佐賀関も

見える) |

5月唐津城にて、

米沢紬の単衣の羽織に、単衣の着物、麻の襦袢。もう夏のような天気でした。 |

|

うだつ(卯建)のあがる町(徳島県脇町) うだつと呼ばれる屋根付の土塀が付いている。これは隣家との境の2階の壁面に設けた防火壁で、江戸時代の商人は競ってうだつを上げた立派な家を作ったと言う。時代と共に装飾化され、特に屋根の先端は様々な工夫が凝らされた。

|

|

|

| 屋根は本瓦ぶきで、2階の窓は防火に重点を置いた”虫籠窓”、2階の屋根の両側には、しっくい塗の”うだつ”があります。430mの道路には町屋が50戸。間口9m以上、奥行き80mの所もあります。いつまでもぐずぐずしていて一向に出世のできないことを「うだつが上がらぬ」と 言われます。 |

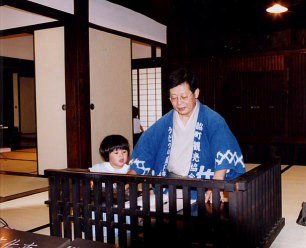

吉田屋(藍商)の帳場にて

1792年創業。藍染めの原料を販売する商人で、吉野川流域は藍草の一大産地として発展しました。 |

|

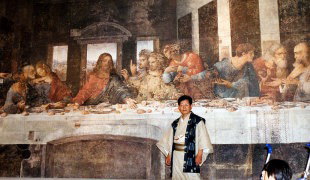

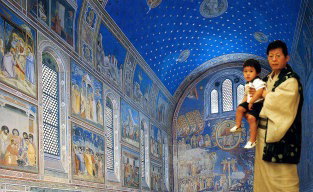

大塚国際美術館 世界25カ国、190の美術館に所蔵する至宝の名画1000余点を陶板に再現しています。2才と3才の子供が長時間真剣に見るのに驚きました。文盲の多かった時代に描かれた宗教画は、現代の幼児にも理解出来るように描かれているのでしょうか?何度も行きたくなる美術館です。

|

|

| ボッティチェリーの”ラ・プリマベーラ” |

|

| ラッファエロ”アテネの学堂” |

|

|

| レオナルド・ダ・ビンチ”最後の晩餐” |

|

ジョットのスクロヴェーニ礼拝堂

孫が最も気に入った部屋と絵です。 |

|

ミケランジェロのシスティーナ礼拝堂

天井画”天地創造”と壁画”最後の審判” |

|

|

|

|

重源郷(山口県徳地町)にて

小千谷ちぢみの着物に、呂の袖無し羽織りで |

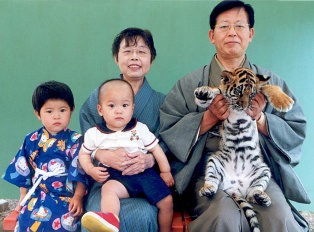

秋吉台サファリーにて、虎の赤ちゃんと |

徳山万葉の森にて、米沢お召しの薄物のお対

6月中旬の30度を越す日は薄物を着ました。 |

|

|

|

|

| SL山口号(土日運行) 薄物の米沢お召しの着物に薄物の塩沢紬。『貴婦人』の愛称で親しまれたC57型蒸気機関車が2重連結で5両の車輛を牽引します。山頭火が愛した小郡から、大内文化の漂う山口市、山陰の小京都津和野までの62Kmを2時間で走ります。地福駅では7分間の停車ですので、撮影ができます。 |

津和野の殿町にて、盆地は34度、多くの史跡を残し、城下町の風情が堪能できます。側溝には沢山の鯉が放流されています。 |

2年後、上の写真の孫とSL山口号で。山口線地福駅で

紬の着物に野袴(きもの村)、袖無し羽織で

津和野太鼓谷稲荷にて→ |

|

|

|

周南市和田の蛍

風のない雨の降りそうな夜には沢山飛ます |

東大寺別院阿弥陀寺(防府市)

別名「あじさい寺」の名で呼ばれている。100種4000本のあじさい呂の袖無し羽織り |

爆竹バック

渡辺竹清作の爆竹を使った手提げ

日本に冠するアジロ編みの巨匠、渡辺竹清先生が煤竹を使って創作した最高級手提バック。その細やかな編み目の感触は竹というより、まるで上質な革製品のようなしなやかさです。 |

|

えひめ町並み博(2004年4月29〜10月31日)

|

|

|

内子町

江戸時代から明治時代の商家が約600mにわたって残り、袖うだつ、虫籠窓、床几(しょうぎ)などが見られる。 |

大洲市”おはなはん通り”

江戸時代から明治時代にかけての腰板張りの土蔵やなまこ壁や漆喰壁の土蔵が残っている。 |

|

|

|

|

| 町並博のポスター銀河鉄道999 |

白壁、うだつ、格子窓が残る宇和町中町 |

池泉回遊式庭園天赦園(宇和島市) |

|

竜文寺(周南市) 陶氏(大内義隆の重臣でありながら、謀反を起こし、義隆を自刃させたが、1555年毛利元就に滅ぼされた)菩提寺。昨今まで謀反人、陶と言う姓は世間から抹殺されていた。下克上の世の中では似たような話は多い。

明智光秀は天正10年(1582年)、織田信長を京都の本能寺で自刃に追い込み(本能寺の変)、その11日後に山崎の戦いで羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)に破れ、世に言う「三日天下」「反逆の武将」として知られている。光秀の評価は特に明治以降「主人殺し。因果応報、天は正しきを助け悪は必ず滅びる。」とされ儒学上の主従関係における倫理面から語られることが多かった。

|

|

周南緑地公園の睡蓮 |

| 1430年 陶氏の菩提寺として建立された。 |

毛利元就に若山城を追われた陶氏は、ここに立て

こもり、最後の決戦をしたが滅ぼされた。 |

|